SERVICEサービス

SNSマーケティング事業

SNSマーケティング事業

各種SNS媒体 (Twitter、Facebook、Instagram、LINEなど) のSNSマーケティング施策における企画戦略立案、運用実務、効果分析までの全般業務をワンストップでご提供いたします。

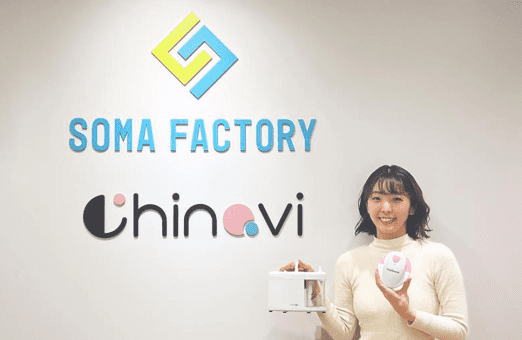

クリエイティブ撮影事業

クリエイティブ撮影事業

ECサイト、web広告、SNSアカウントなどデジタルで使用する商品やブランド画像・動画の企画から撮影、レタッチまでをご提供いたします。

Software Development システム/アプリ開発事業

基幹システムの構築やweb/モバイルアプリの要件定義、外部設計、内部設計、システムテスト、納品までをオフショア開発でコストをおさえてご提供いたします。

UX/UI Design Coding web制作事業

webサイト、ECサイト、ランディングページ(LP)、オウンドメディア(コンテンツマーケティング)の企画、デザイン、制作、SEO対策、保守運用までの一連業務をご提供いたします。

Digital Advertisingweb/SNS広告事業

リスティング広告(Google / Yahoo)、SNS広告を中心とするweb広告の企画、クリエイティブ制作、配信運用、効果分析、改善までの一連業務をご提供いたします。

Global Marketingグローバルマーケティング事業

主に欧米、アジア圏とのビジネス構築に向けたデジタルマーケティング・ブランディング施策や海外向け多言語対応サイト制作、SNSマーケティングなどをご提供いたします。

CLIENTS取引先

CASE 支援実績

VIEW MORECOLUMN コラム

VIEW MORENEWS ニュース

2024.04.19

【採用/Recruiting】バイリンガルSNSマーケティングディレクター職を募集中

2024.02.20

【ウェビナー】2月28日(水)14時開催 飲食店様必見!SNS×Googleマップ活用で集客UPする方法

2024.02.13

【ウェビナー】3月12日(火)13時開催 年商100億円以上を目指す!美容・ヘルスケア商品の“多様な売り方”と“チャネル戦略”

2024.01.31

【ウェビナー】2月16日(金)13時開催 スペシャリストが集結!SNSでモノを売る方法・成功事例を媒体ごとに徹底解説!

2024.01.18

【ウェビナー】2月7日(水)13時開催 越境EC・海外マーケティングで売上アップを実現する3つのポイント