- SNS支援オリナス TOP

- COLUMN

- Instagramに「再投稿」機能が登場!SNS拡散はどうなる?重視する指標は?他媒体との違いを解説!

Instagramに「再投稿」機能が登場!SNS拡散はどうなる?重視する指標は?他媒体との違いを解説!

はじめに

2025年8月、Instagramに新たに 「再投稿」機能 が正式導入されました。

これによりユーザーは、他人のリール動画やフィード投稿を自分のプロフィールにシェアできるようになり、拡散文化に大きな変化が訪れています。

本記事では、Instagramの再投稿機能の特徴を整理するとともに、これまでの運用指標(いいね・保存・リーチなど)、そしてTikTokやX、YouTubeとの違いについて解説します。

これまでのInstagram運用で重視されてきた指標

①リーチ数

投稿がどれだけのユーザーに届いたかを示す基本指標。

②エンゲージメント数(いいね・コメント・保存)

投稿に対しての反応数。いいね数やコメント数での反応も大切であるが、特に”保存数”は「後でもう一度見たい」と思われた証で、アルゴリズム上も強く評価。「保存される投稿」を意識したノウハウ投稿・チェックリスト投稿は定番施策。

③ストーリーズ開封数

ストーリーズを開封/反応してもらうことで、フォロワーと日常的な接点を作ることでアカウントとしての評価も向上。

④リール視聴維持率

リールはフィード投稿やストーリーズ投稿に比べ、フォロワー外に届きやすいため、外部からの流入を増加させるためにはリール投稿が必須。視聴回数を伸ばすためには”視聴維持率”が重要で高いほど動画は「おすすめ」に載りやすい傾向となった。

つまり、従来のInstagram運用は、「保存」で関心の深さを測り、「ストーリーズ開封」で関心を高めて、フィード投稿の「リーチ」を伸ばし、リール投稿で「新規リーチ」を拡大することが中心的な戦略でした。

Instagram再投稿機能の特徴

新たに導入された「再投稿」機能では、次のことが可能です。

- フィード投稿やリール投稿を再シェアできる

- プロフィールに「再投稿タブ」が追加され、一覧で確認可能

- コメントや絵文字を添えて共有できる

参照:https://about.fb.com/ja/news/2025/08/new-instagram-features-help-you-connect/

これにより、Instagramにおける拡散の仕組みが従来より一歩進みました。自身のプロフィールに残し、他の人へも”共有したい”という投稿に対して反応されるものと考えます。

つまり、”再投稿”は『リーチ数』にも繋がってくることとなります。

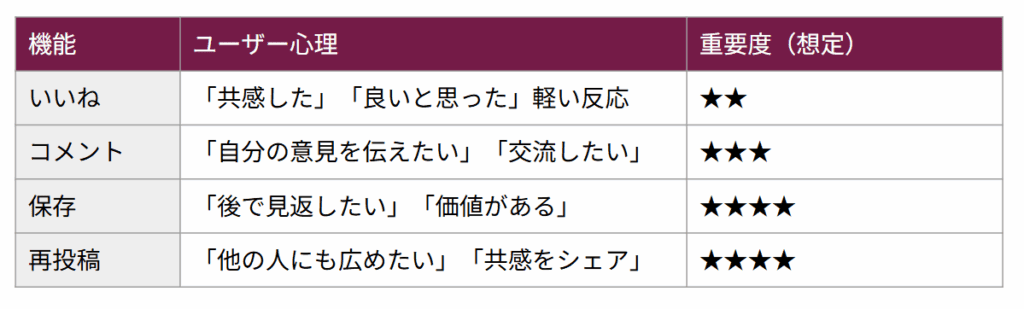

Instagramアクション機能の位置づけ

Instagramにおける主要なアクションは、それぞれ役割や重要度が異なります。アルゴリズム上の評価やユーザー行動の深さを踏まえると、次のように整理できます。

Instagram運用においては、いいねやコメントといったリアクションも欠かせませんが、特に重視すべきは「保存」と「再投稿」です。

保存されるには「役立つ」「また見返したい」と思わせるクリエイティブ制作が必要であり、再投稿されるには「誰かに伝えたい」と思わせるキャプションやインパクトのある内容が求められます。

つまり、アクションごとの特性を理解し、それぞれに適した工夫を盛り込むことが、Instagramのアルゴリズムから評価される投稿設計の鍵となります。

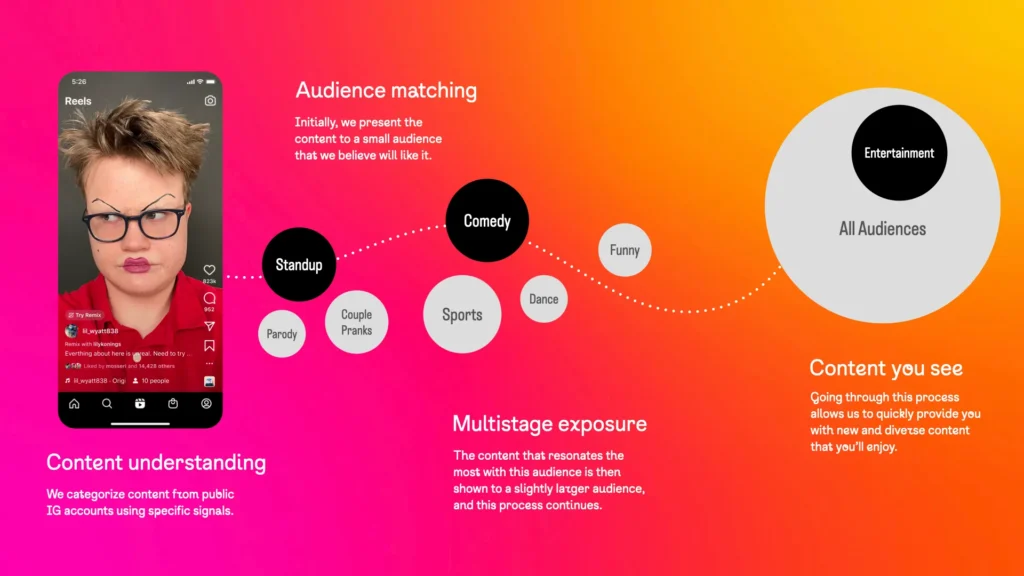

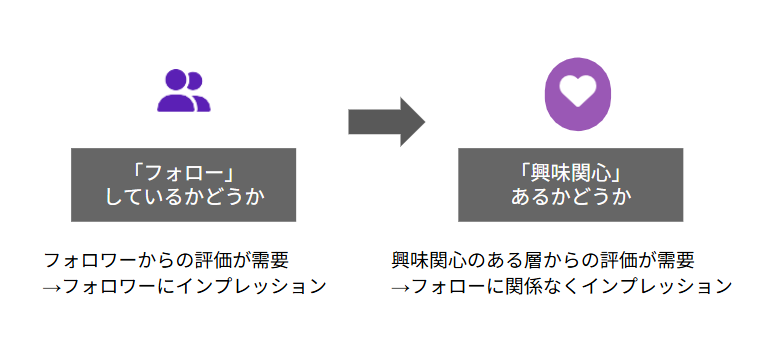

Instagramのアルゴリズムの変化

2024年4月、Instagramの仕組みは大きく変化し、かつては「フォロワー中心」の評価が軸でしたが、いまは「興味関心」に基づく配信へシフト。

その結果、誰にフォローされているかよりも、どれだけ関心を引きつけられるか が重要になっています。

参照:https://creators.instagram.com/recommendations-and-originality/

旧評価基準

・「フォローしているかどうか」が最優先

・フォロワーからの反応(いいね、コメント)が高いほど拡散

新評価基準

・「ユーザーの興味関心があるかどうか」を重視

・フォロー有無に関係なく、関心の高いユーザーへインプレッションが広がる

・関心が高いグループ(小→中→大)に段階的に広がる仕組みへ

つまり、Instagramでは「フォロワー基準」から「興味関心基準」へと評価軸が移行しました。

この変化により、投稿はまず1枚目でスクロールを止めるインパクトが求められます。

同時に、保存やコメントといった従来の深い反応に加え、再投稿が新しい拡散シグナルとして登場。

ユーザーに「見たい」「残したい」だけでなく「広めたい」と思わせられるかが重要です。

企業やクリエイターは、関心を引きつけつつ拡散される仕組みを設計することが成功の鍵になります。

主要SNSの拡散文化を比較 ― Instagram・TikTok・X・YouTubeの違い

Instagramに再投稿機能が導入されたことで、ユーザー自身が共感したコンテンツを広める仕組みが加わりました。

これは単にInstagram内部でのアップデートにとどまらず、他SNSとの立ち位置を見直すきっかけにもなっています。

SNSごとに拡散の仕組みや評価される指標、強みは大きく異なります。

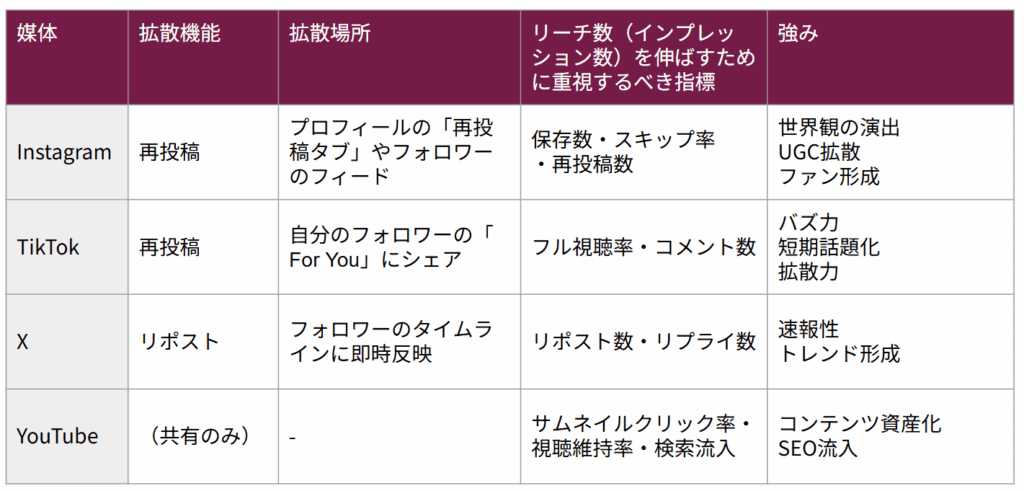

そこで、主要なプラットフォームである Instagram / TikTok / X(旧Twitter) / YouTube を比較し、それぞれがどのような特徴を持っているのか整理しました。

このように、同じ「拡散機能」を持っていても、SNSごとに評価される行動や指標はまったく異なります。

Instagramでは保存や再投稿といった“深いアクション”が鍵となり、TikTokは動画視聴のフル視聴率やコメントの多さが重要。

Xは即時的なリポストやリプライで話題化し、YouTubeはクリック率や視聴維持で長期的な流入を得ます。

つまり、リーチを最大化するためには、媒体ごとの文化とアルゴリズムを理解したうえで最適なKPIを設計することが不可欠です。

まとめ

Instagramに新たに導入された「再投稿」機能は、従来の「いいね・保存・コメント」に加え、コンテンツを拡散する重要な指標として注目されています。

一方で、TikTokではフル視聴率、Xではリポスト、YouTubeでは視聴維持や検索流入といったように、SNSごとに評価軸はまったく異なります。

つまり、効果的なSNS運用には「同じコンテンツを各媒体に流す」だけでは不十分です。

媒体ごとのアルゴリズムや拡散文化を理解し、それぞれに合わせた投稿設計・KPI設定を行うことが、リーチ拡大とファン獲得の鍵となります。

今後は、Instagramを中心に「再投稿」をどう活用し、どのように他媒体と差別化していくかがマーケティング成功の大きなポイントになるでしょう。

こんなお悩みありませんか?

・Instagramで投稿をしているけれども、運用方向性に悩んでいる。

・工数がかかり、最新情報についていけない。

・企業として効果が出ているのかがわからない。

1,000件以上の企業様のSNSマーケティングを手掛けてきたオリナスが、企業目的に合ったSNSの選定から自社の強みを生かせるコンテンツの企画まで、どのようにサポートしているのか、その特徴やプランについて資料にまとめました。