- SNS支援オリナス TOP

- COLUMN

- SNSマーケティングで「ライブ配信」をどう活かす?

SNSマーケティングで「ライブ配信」をどう活かす?

企業が知っておきたいメリット・デメリットと導入のポイント

ライブ配信が注目される背景

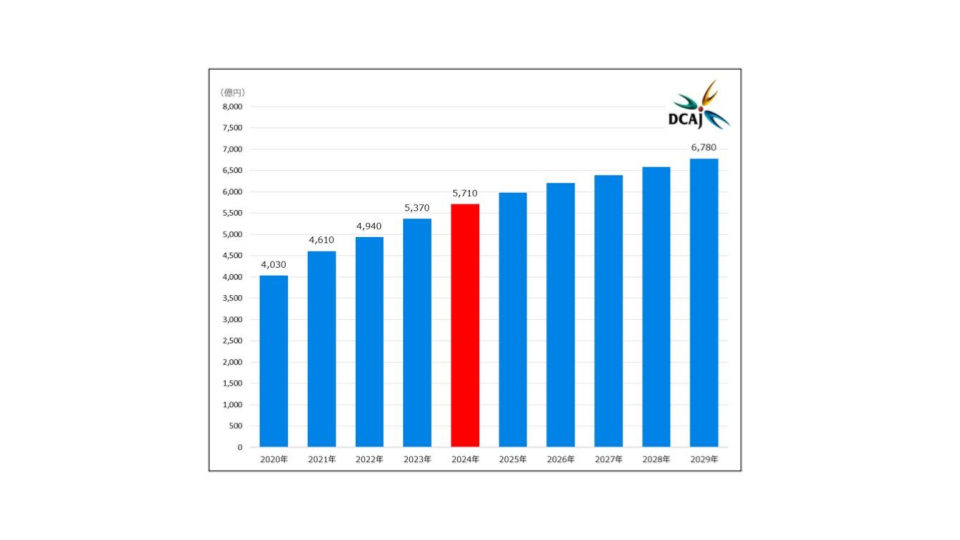

近年、動画・ライブ配信市場は拡大を続けています。

たとえば、一般財団法人デジタルコンテンツ協会(DCAJ)は、2024年の動画配信市場(VOD含む)を5,710億円(前年比106%)と推計しており、2029年には6,780億円規模へ成長すると見られています。

また、ヤノ総研の調査によれば、ライブ配信アプリ市場は2023年度で前年度比112.5%増の720億円規模と見積もられており、拡大基調が強いことがうかがえます。

市場調査とマーケティングの矢野経済研究所

さらには、MRFRの分析では、日本のライブストリーミング市場(ライブ配信含む)は2023年時点では約2.01億USD(約300億円強相当)と推定され、2024年2.52億USD、2035年には31.05億USDに成長するとの予測もあります(年平均成長率:25.65%)

引用元:PR TIMES「『動画配信市場調査レポート2025』発行について」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000037875.html

このように、動画・ライブ配信はすでに成熟期入りの兆しを見せながらも、リアルタイム性・インタラクティブ性で差別化できる領域として注目されています。特に、VTuberやVRを利用したリアルタイムの配信は、視聴者との“リアルタイム双方向コミュニケーション”を起点に、ファンエンゲージメントを強める手段として利用され始めています。

このブログでは、企業がSNS運用やデジタル施策の一環としてライブ配信を採用する際のメリット・デメリットを整理し、活用時のポイントをご紹介します。

メリット:双方向性と臨場感による強いエンゲージメント

1.視聴者参加型コミュニケーションで“共創感”を創る

VTuberやVRを利用したライブ配信では、これまでのマス4媒体のような一方的な発信でなく、視聴者からのコメント、投票、リアクション、ギフトといったインタラクションがリアルタイムで反映されます。これにより、視聴者は“ただ観る”のではなく“参加する”ことのできる体験になり、「自分ごと化」が進みやすくなります。

こうした共創感を通じて、ファンロイヤルティが強まり、ブランドの理解や共感を醸成しやすくなります。

2.視聴率/利用頻度の高さと視聴習慣化

ライブ配信は視聴習慣化のポテンシャルもあります。

株式会社マシェバラトークが運営するオウンドメディア『マシェラボ』による、日本全国の15歳~59歳の男女492名を対象に、ライブ配信の視聴実態と価値観に関する調査を実施した「ライブ配信実態調査」によると、全体の72.4%がライブ配信を視聴した経験があり、週1回以上視聴する人も男性で44.3%、女性で36.4%という結果が出ています。

このように、ライブ配信は既に“定期視聴されうるメディア”になっており、企業が継続発信拠点として使う余地があります。

3.差別化/ブランドストーリー訴求

多数の動画コンテンツが氾濫する中で、ライブ配信は“リアルタイム感”“臨場感”という付加価値を持ちます。静的な動画や静止画投稿との差別化が可能であり、ブランドの世界観や想いを“リアルタイムで伝える”手段として有効です。

また、VR空間やバーチャルキャラクターを介して配信すれば、物理的制約を超えた表現も可能になります。

4.施策の即時フィードバックと改善サイクル

ライブ配信はリアルタイムで視聴数、コメント、離脱率などの指標を取得できます。これにより、どのセグメントで離脱が起きたか、どのテーマが反応良かったかなどを即時に把握し、次回に改善を入れるサイクルが速くなります。

また、途中でアンケートを取る、視聴者の反応を踏まえて話題を変えるなど“その場で最適化”できる柔軟性も魅力です。

デメリット:リスクと運営負荷、視聴動機の不確実性

1.配信準備・運営負荷が大きい

ライブ配信では“リアルタイム”ゆえに、トラブル対応やオペレーション力が問われます。音声や映像の不具合、回線断、コメント遅延、出演側の進行ズレなど、事前準備と当日運営のノウハウが不可欠です。

VTuberやVR空間を使う場合、アバターモーションコントロール、シーン演出、同期遅延対策、演出切り替えなどの技術面も加わるため、構成・演出・技術チームの協調体制を整える必要があります。

2.視聴者“来てくれるか”前提の不安定性

ライブ配信はオンデマンド動画と違い、「その時間に“来てもらう”」ハードルがあります。視聴者がスケジュールを取る動機がなければ、ライブでは集まりにくいこともあります。

有料オンラインライブの国内市場も、コロナ期の反動で2023年には295億円と前年比36.7%減と縮小したというデータもあります。

つまり、「ライブなら視聴が保証される」わけではなく、集客施策や訴求力が重要です。

3.炎上リスク・リアルタイム反応リスク

ライブ配信ではコメントが即時反映され、視聴者の反応がストレートに返ってきます。言葉選びや運営対応で炎上や誤解を招くリスクは高く、発言や演出に対して慎重なガバナンスが求められます。

また、視聴者の過激なコメント、荒らし行為、誹謗中傷などへのモデレーション体制も必須です。

4.測定・効果評価の難しさ

オンデマンド動画とは異なり、単に再生数を見るだけでは“視聴体験の質”を捉えにくい場合があります。「最初だけ見て離脱した」か、「最後まで見て大きな反応(コメント・ギフト)をしたか」など、動線を把握する設計が必要です。

さらに、ライブ視聴率をテレビ視聴率と同じ手法で計測することはできず、オンラインメータ/ログベースでの解析設計が前提になります。

計測する方法としては、その動画中で紹介した商品に特別なく^本やLPを設けることで、売り上げや遷移数などを計測することができます。

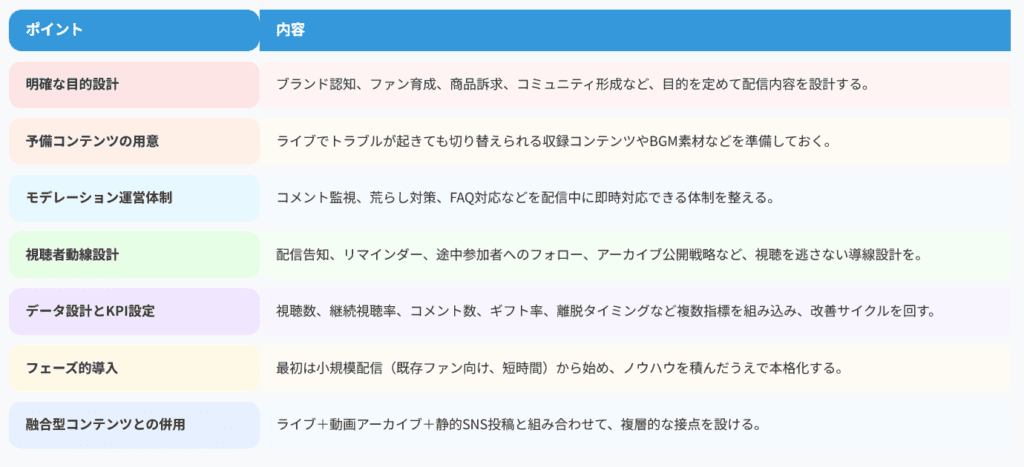

企業がライブ配信を導入する際のポイント

メリットデメリットが明確になった上で、実際に企業としてライブ配信を導入する際のポイントをまとめました。

ライブ配信市場における今後の展望

ライブ配信は、“その場でのコミュニケーション”を起点に、視聴者との距離を縮め、ファン育成やブランド共感を生みやすい手法です。ライバーを活用し、視聴者を参加者に変える“体験型情報発信”としての強みがあります。

ただし、リアルタイム性ゆえの運営負荷や炎上リスク、視聴誘導の難しさも無視できません。したがって、企業が活用する場合は、まず目的を明確にし、段階的にノウハウを構築することが肝要です。

ライブ配信 × SNS運用を“複合施策”として捉え、動画+ライブ+静的投稿をバランスよく設計できれば、長期的に強いデジタル接点を構築できる可能性があります。

新しいプロモーション方法を検討中の方はぜひお試しください。