- SNS支援オリナス TOP

- COLUMN

- 【海外マーケ最新トレンド】爆伸び中!2025年版インバウンド戦略で話題のRED(小紅書)とは?活用術TOP5戦略 海外市場を制する鍵

【海外マーケ最新トレンド】爆伸び中!2025年版インバウンド戦略で話題のRED(小紅書)とは?活用術TOP5戦略 海外市場を制する鍵

はじめに

消費者が「本物らしさ」や「共感できる体験」、「感情に訴えるストーリー」を重視する現代、RED(小紅書、Xiaohongshu)は、SNSとECを融合させた画期的なプラットフォームとして注目を集めています。2013年に中国でスタートしたこのサービスは、当初は海外ショッピング体験をシェアする場として誕生しましたが、今ではライフスタイル・レビュー・商品発見の場として、幅広く利用される巨大なエコシステムへと進化しています。2024年時点での月間アクティブユーザー数は3億人を超え、今では日本を含む世界各国に影響を広げています。

本記事では、REDの最新動向、グローバル展開、そしてこの独自プラットフォームが日本のマーケティング、特にインバウンド戦略にどのように応用できるかについて、実際のブランド事例を交えながら詳しく解説します。

1. REDが特別な理由

REDは、InstagramやPinterest、Google検索の要素を組み合わせたようなSNSで、特にライフスタイル分野に強みがあります。ユーザーは「植草ノート(Planting Notes)」と呼ばれる投稿で、商品体験や旅行記、ファッション・美容に関するストーリーを視覚的にシェアします。これらは直接的に商品を売り込むのではなく、共感や好奇心を喚起することで信頼を築くことを目的としています。

また、REDの特徴は「深い没入体験」を重視していることです。短時間の動画を連続で見せる他のSNSと違い、REDはユーザーがじっくり投稿を読む・見る設計になっており、長期的なブランド理解や信頼構築に適しています。

ユーザーは「リアルな体験」に価値を置いており、加工の少ない写真や素直な感想の方が、広告的なコンテンツよりも高く評価されます。このような文化の中で、ラグジュアリーブランドでさえもストーリーテリング中心の投稿へシフトしつつあります。

2. 世界的なトレンドとREDの拡大

2025年、REDはアメリカをはじめとする海外市場でも人気を拡大し、特にZ世代のユーザーが新たな選択肢として注目しています。TikTokの規制が議論される中で、「RedNote」として国際版が提供され、App Storeのランキングでも上位に浮上しました。

このグローバル対応に伴い、REDはAIによるローカライズや言語対応を進化させ、東南アジアや日本でも着実にユーザー数を伸ばしています。タイやマレーシア、日本のインフルエンサーがバイリンガルコンテンツを投稿するようになり、地域と世界をつなぐ新たなSNSとして成長しています。

ディオールやSK-II、エスティローダーなどのグローバルブランドは、REDを中国市場向けの主要プロモーションチャネルとして活用しています。特に注目すべきは「マイクロインフルエンサー」の活用で、フォロワー数は少なくてもエンゲージメントが高く、信頼性のあるKOL/KOCの影響力が際立っています。

また、REDは越境ECのトレンドにも影響を与えています。日本や韓国、東南アジアのブランドが、新商品の興味喚起のためにREDを活用し、ティーザー投稿や先行レビューを通じて消費者の期待感を高めています。

美容業界では、「グレイズドスキン」や「コールドガールメイク」などRED発のトレンドがアジア全域に波及し、ファッションやインテリアブランドもREDの美意識を意識したビジュアル展開を行っています。

3. 日本ブランドにとってのREDの意義

中国人観光客にとって日本は依然として人気の高い渡航先であり、東京・京都・大阪といった都市名や、飲食・ショッピング・美容に関するキーワードはRED上でも検索ボリュームが非常に多くなっています。旅行前にリサーチを行うユーザーが多いため、日本企業にとっては訪日前から購買意思形成に関われる貴重なタッチポイントです。

また、LINEやTwitterなど国内SNSとは異なり、REDは国境を越えた消費者にアプローチできる強力なチャネルでもあります。特にコスメ、小売、F&B、旅行業界の企業にとっては、中国語話者の検討段階に直接リーチできるのは大きな強みです。

さらに、REDは市場テストにも適しており、小規模キャンペーンからフィードバックを収集し、本格展開前に施策を調整することが可能です。

訪日旅行者による投稿が、中国本土のREDユーザーに再シェアされることで、「バズ」が生まれることも珍しくありません。たとえば「池袋の隠れ家ラーメン」や「季節限定スイーツ」の投稿が、中国国内のユーザーに再発見されることで、日本ブランドの商品や体験への期待が高まります。

日本の「職人技」や「丁寧な暮らし」など、文化的な魅力とREDの価値観は親和性が高く、翻訳さえ工夫すれば十分に通用します。

4. 日本での事例紹介

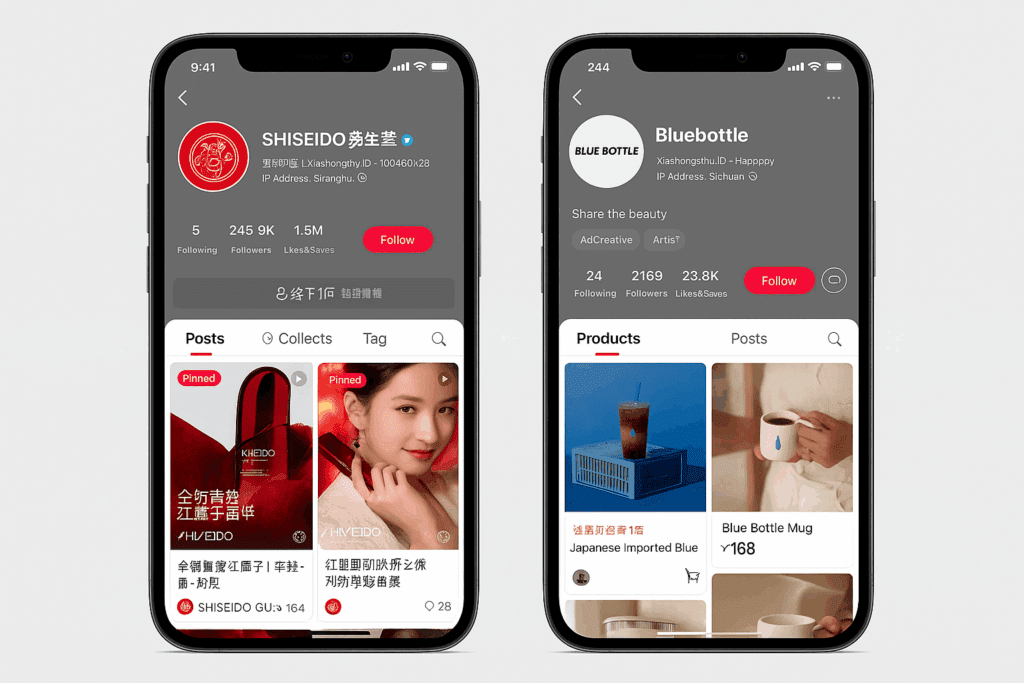

資生堂(Shiseido)

資生堂はDSP広告と連動したREDキャンペーンを展開。中国人女性(20〜40代)で訪日予定の層をターゲットとし、インフルエンサーによる店頭体験レビューや、限定商品の紹介投稿を実施。結果として、ブランドキーワードの検索数が147%増加し、免税店での売上が急伸しました。

ブルーボトルコーヒー(Blue Bottle Coffee Japan)

新店舗オープン前に中国人マイクロインフルエンサーを招き、RED上で「穏やかな海辺のモーニング」などのストーリー投稿を展開。従来の広告に頼らず、写真と雰囲気にこだわったナチュラルな投稿によって話題化に成功し、オープン当日には行列ができるほどの人気を集めました。

星のや東京(Hoshinoya Tokyo)

高級旅館ブランド「星のや」は、REDインフルエンサーを招いて宿泊体験を投稿してもらうキャンペーンを実施。畳の香り、懐石料理の繊細さ、露天風呂の静けさなど五感を通じた情緒的ストーリーを共有し、「単なる宿泊」ではなく「文化体験」としてのブランディングに成功しました。

5. 日本からのアカウント開設と広告出稿について

REDのアカウントは日本からでも個人レベルで簡単に開設できます。App StoreやGoogle Playで「小紅書」アプリをダウンロードすれば、すぐに利用が可能です。

一方、企業向けアカウントを公式に開設する場合は、REDビジネスポータル経由で申請が必要であり、通常は中国国内の法人登録やパートナー会社による認証が求められます。多くの日本企業は、現地のMCN(マルチチャンネルネットワーク)企業と提携し、代理でアカウント運用・広告出稿・インフルエンサー連携を進めています。

広告メニューとしては、「植草ノート」のブースト広告が主流です。これは通常の投稿のようにユーザーのタイムラインに自然に表示され、プロモーションとしてラベル表示されます。他にも、検索結果に広告を出したり、カテゴリページ(例:美容・旅行・グルメ)のバナー枠に掲載する方法もあります。

主な広告掲載位置は以下の通りです:

- トップフィード(人気キーワードに連動)

- 中段インタースティシャル(自然投稿の間に表示)

- ブランドディスカバリーチャンネル(特集テーマでの掲載)

なお、REDのユーザーは広告に敏感な傾向があるため、広告投稿も「自然な見た目」や「体験ベースのコンテンツ」が求められます。

6. 活用術TOP5戦略:海外市場を制する鍵 / 日本企業向け戦略的アドバイス

ローカライズされたストーリーテリング

ターゲット市場の文化や価値観に寄り添ったストーリーテリングは、最も基本かつ重要な戦略です。四季の風景、食文化、日常の丁寧な暮らしなど、日本独自の情緒を活かしたコンテンツは、海外ユーザーにとって新鮮かつ共感を呼ぶ要素となります。

特に小紅書では、「自分ごと化」された体験談が好まれる傾向があり、広告的な表現よりも“リアル”で“パーソナル”な語り口が支持されています。

マイクロKOL・KOCとの連携

フォロワー数よりも「エンゲージメント率」や「信頼性」を重視する流れが強まっています。小紅書では、フォロワー数1万〜10万人規模のマイクロKOLや、一般ユーザーながら影響力を持つKOC(Key Opinion Consumer)が注目されています。

彼らの投稿は自然体で、かつフォロワーとの距離が近いため、製品やサービスのリアルな魅力を丁寧に伝えることが可能です。

親しみやすく誠実な中国語投稿

中国語(簡体字)で投稿する際は、「広告臭を消す」ことが重要です。

機械翻訳のような不自然な文ではなく、実際に使った感想や生活に馴染んだ表現で伝えることで、現地ユーザーの信頼を得やすくなります。

投稿のトーンは“親しみ”と“正直さ”がカギ。企業のメッセージであっても、人の言葉で語るような表現が理想です。

A/Bテストによる最適化

小紅書には、以下のような多様な投稿フォーマットが存在します:

- 縦型画像(3:4)

- 15〜60秒のショート動画

- カルーセル形式(複数画像)

どのフォーマットが自社ブランドに最も反応が良いのかを明確にするために、A/Bテストを実施し、データに基づいた改善を重ねることが成功への近道です。

SNSクロス連携と購買導線の設計

小紅書単体ではなく、Weibo・Douyin(抖音)・WeChatなど、他の中国SNSと組み合わせたクロスメディア戦略が効果的です。たとえば:

- 小紅書 → 興味関心を喚起

- Weibo → 話題化と拡散

- Douyin → 商品体験の視覚化

- WeChat → 購入・予約の実行導線

このようにユーザーの購買行動に沿った“シームレスな導線”を構築することで、認知から購買までを自然につなげることができます。

7. 結論

RED(小紅書)は単なるSNSではなく、「文化」と「体験」と「消費」を結ぶプラットフォームです。Z世代の中国語話者や訪日観光客に向けた戦略を考える上で、REDは避けて通れない存在と言えるでしょう。

ストーリーテリング・共感・信頼を軸にしたアプローチを通じて、日本ブランドは強い結びつきを構築し、アジア全域に向けた影響力を高めることができます。

今このタイミングで行動を起こすことが、将来のマーケティング競争で優位に立つ第一歩となるでしょう。

8. コンテンツ戦略の最前線:日本ブランドに必要な投稿設計

REDで注目される投稿には、明確な特徴と演出技術が存在します。まず、視覚的にインパクトのあるビジュアルは重要です。高画質な画像、自然光の活用、色のトーンが統一された投稿は、ユーザーのタイムライン上でも目を引きやすくなります。また、「日記風の語り口」や「リアルな体験の共有」が共感を呼び、保存・コメント・シェアへとつながる傾向にあります。

日本ブランドにとっては、「丁寧な暮らし」「四季の美しさ」「職人技術」などをテーマにしたストーリーテリングが有効です。投稿文は簡体字中国語で、親しみやすく、かつ誠実な語り口が理想です。さらに、REDのUIに合わせた最適なフォーマット(例:縦長画像3:4比率、15~60秒動画、カルーセル投稿など)を選定することが投稿パフォーマンス向上に直結します。

9. インバウンド消費への接続

RED上の投稿は単なる情報発信にとどまらず、訪日前から消費行動までを設計する「導線」となり得ます。ユーザーは「東京 カフェ」「日本 スキンケア」などで検索し、保存した投稿をもとに旅程を決め、実際に店舗を訪れることが多く報告されています。

この導線をさらに強化するために、WeChatミニアプリやTmallの商品ページと連携したCTA(Call To Action)設計も有効です。たとえば、RED投稿内で紹介した商品をTmallで購入できるようリンクし、事前購入や現地での受け取りを促す施策などが考えられます。また、観光庁や地方自治体との連携により、地方観光地への送客強化にもREDは活用可能です。

10. RED×日本の地方活性化事例

都市部だけでなく、地方観光地においてもREDは大きな可能性を秘めています。特にKOC(Key Opinion Consumer)を活用したリアルなレビューや、四季折々の景観を伝えるビジュアル投稿は、旅行意欲を刺激します。

例として、白川郷の合掌造りと雪景色を映した投稿は、冬季訪問の動機づけに。箱根では温泉宿と紅葉、佐賀では静かな町並みと地元グルメといった切り口で、地方の魅力をREDで発信することで「行ってみたい場所」へと変えることが可能です。

また、地域の観光協会と連携し、公式REDアカウントを立ち上げることで、地元インフルエンサーとの協業・イベント発信・フォトスポット案内などの取り組みも拡大できます。

11. 法規制とデータ保護の視点

REDでの中国向け発信には、一定のルールやリスクが伴います。まず広告投稿には「広告表示」の明示が義務付けられており、虚偽表現や過度な演出は禁止されています。また、人物が写る写真や動画には肖像権の配慮が必要であり、インフルエンサーとの契約書類や使用許諾の整備が不可欠です。

データ保護に関しては、中国の「個人情報保護法(PIPL)」の適用も考慮する必要があり、日本企業であっても、中国ユーザーのデータを取得・利用する場合には法令順守が求められます。信頼性のある現地パートナーや専門エージェンシーとの連携を通じて、法的リスクを未然に防ぐ体制を構築すべきです。

12. RED以外の中国SNSとの統合戦略

小紅書単体ではなく、Weibo(微博)やDouyin(抖音)といった他の中国SNSと組み合わせた「クロスメディア戦略」も、今後の展開において重要です。REDで商品認知を獲得し、Weiboで話題化を図り、Douyinで体験動画を拡散するという一連の流れは、ユーザー行動に沿った自然なコンバージョン設計といえます。

これにより、「見る→知る→比較→購入→共有」という中国消費者のジャーニーをシームレスにつなぐことが可能になります。日本ブランドは各プラットフォームの特性を理解し、それぞれに最適化されたクリエイティブと連携フローを設計することが求められます。

まとめ

RED(小紅書)は、単なるSNSの枠を超え、体験・文化・消費をつなぐ革新的なプラットフォームとして進化を続けています。日本企業にとって、このプラットフォームを活用することは、中国語圏の消費者との新たな接点を生み出し、インバウンド施策や越境マーケティングの成果を飛躍的に高める可能性を秘めています。

本記事で紹介したように、REDを効果的に活用するには、文化的な背景への理解、共感を呼ぶコンテンツ設計、適切なインフルエンサー選定、法令遵守、そして他SNSとの統合的な戦略が重要です。

今後、訪日需要の再拡大が見込まれる中で、REDのようなリアルとデジタルをつなぐプラットフォームの活用は、グローバル展開を目指すすべてのブランドにとって不可欠な鍵となるでしょう。